2025年7月11日,贵州大学机械工程学院师生党员、“三线精神”研学营成员共50余名奔赴贵州大方县羊场坝,深入中国航空工业的摇篮——乌鸦洞,我国自制的第一台航空发动机就诞生于此。

乌鸦洞,这座高达近50米、深宽各约百米的天然大溶洞,在抗战烽火中成为庇护民族航空梦的坚实堡垒,在革命建设时期托起了新中国的航空工业。师生们行走其间,指尖抚过冰冷粗粝的岩壁,目光所及是当年工人简陋艰苦的工作环境遗迹与沉寂的旧时设备。

展览区的展板无声述说着峥嵘岁月:1940年工厂迁入洞穴,1942年中国第一航空发动机制造厂正式建成,1944年首批3台国产航空发动机下线……二十余年后,响应国家“大三线”建设号令,以南京金城机械厂为主力建设的金江机械厂,按照“靠山、分散、隐蔽、进洞”方针再次选择了乌鸦洞,这片承载着工业血脉的土地,1985年,随着金江机械厂整体搬迁至贵阳,结束了金江机械厂在羊场坝乌鸦洞内二十多年的建设任务。从抗战救亡到强国筑基,发黄的设备图纸与三线建设时期金江机械厂的生产档案,串联起从抗战烽火到三线建设工业西迁的壮阔征程。

在这里,我们还探寻到了机械工程学院机电系创建人、第一位系主任汪福清老先生的任职履历,他曾任中国第一个航空发动机厂总工程师、副厂长。据悉,1949年,该厂计划迁往台湾,汪福清老先生发起的护厂运动,为新中国建设留下了宝贵的工业财富。

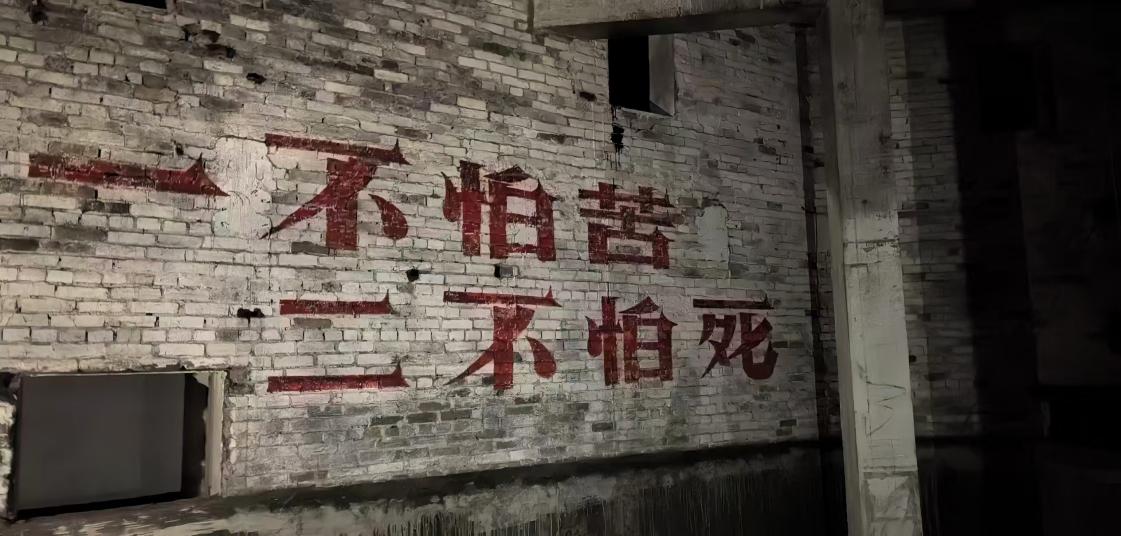

而今处于新时代的我们,已不见先辈们洞中灯火下挥汗如雨、艰辛劳作的身影,但洞壁上一行行斑驳却遒劲的红色标语,却依旧如炬火般灼亮,似号角般回响,在岁月深处默默诉说着那段滚烫的过往。

走出乌鸦洞,洞外的阳光洒在每个人脸上,心中却被那段尘封的历史与滚烫的精神反复激荡。先辈们用双手在绝境中托举起的航空梦想,已化作穿越时空的火炬,我们将带着这份敬仰与传承,在新时代的征程上,续写属于我们这代人的担当与荣光。

参观结束后,同学们感慨万千:

杜雨轩:在那艰苦卓绝的年代,无数航空人怀揣着强国梦想,在这里日夜奋战,克服物资匮乏、设备简陋、环境恶劣等重重困难,他们用双手创造奇迹,绝境中求生存、求发展的精神,正是中华民族坚韧不拔、自强不息的生动写照。

李永浩:当踏入乌鸦洞旧址的那一刻,扑面而来的不仅是喀斯特溶洞特有的潮湿气息,还是一段被尘封的工业记忆,更是一种超越时空的精神传承,一群怀揣航空报国理想的技术人员,在这个与世隔绝的洞穴中,用最简陋的工具创造了中国航空工业的奇迹。

罗文慧:在洞内的墙壁上,赫然挂着孙中山先生提笔的“志在冲天”四个大字,一个国家、一个民族,只有拥有远大的志向和坚定的信念,才能在世界的舞台上立足。乌鸦洞中先辈们以“志在冲天”的精神,为我们开辟了航空事业的道路,他们的勇气和决心,值得我们永远敬仰和学习。

王发颍:洞壁上“抓革命、促生产”“备战备荒为人民”“一不怕苦二不怕死”的红色标语虽已斑驳,但也传达这超越时空的精神力量,先辈以血肉之躯在深山腹地筑就强国根基,那份“靠山吃山、就地取材”的智慧与“为国奉献”的赤诚,让“三线精神”在岁月中愈发厚重。这次参观不仅是对历史的回望,更让我读懂了“艰苦奋斗、无私奉献”的深刻内涵。

图片:吉伟锋

文字:赵丽芳、吉伟锋

一审:赵丽芳

二审:董蔚然

三审:赵津